【ブルワー魂】ウッドミルブルワリー・京都 辻本大和

WOOD MILL BREWERY.KYOTO

ビール王国40号より転載

連載企画 ブルワー魂

文:並河真吾 写真:津久井耀平

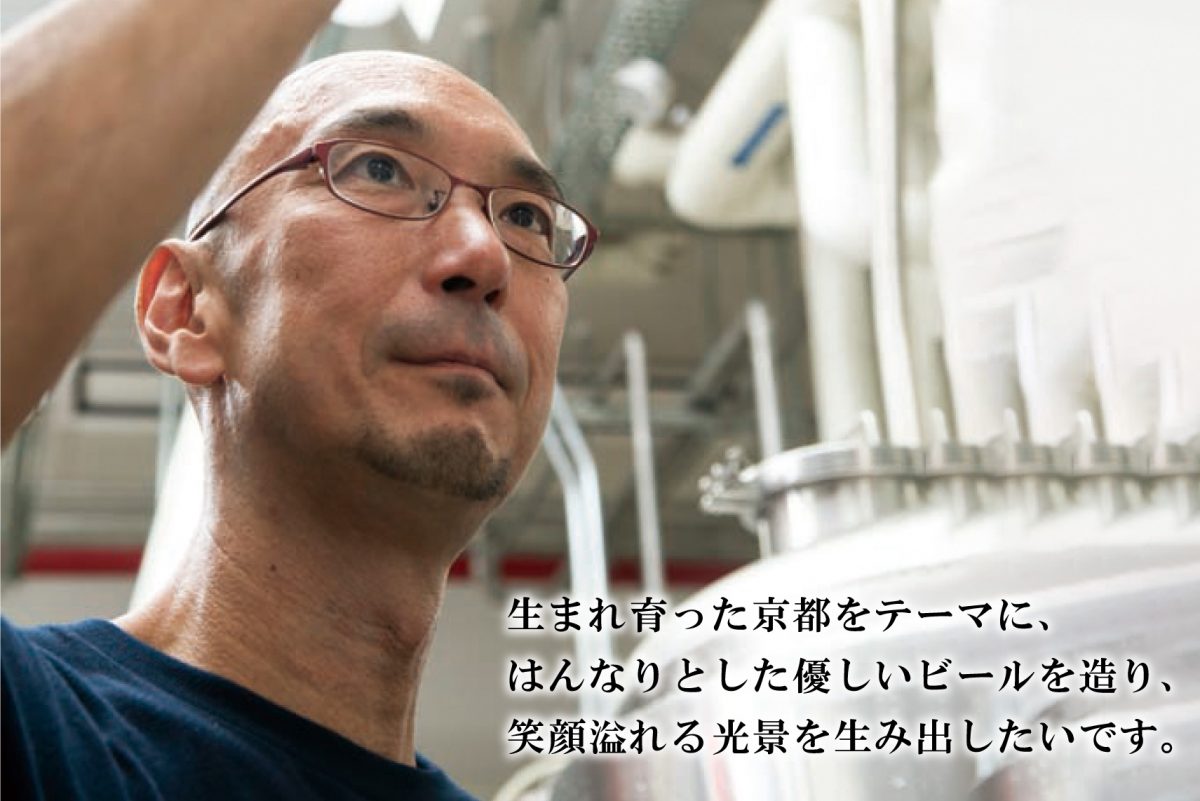

生まれ育った京都をテーマに、

はんなりとした優しいビールを造り、

笑顔溢れる光景を生み出したいです。

あほになれ――。

22歳で突然家業を継ぐことになった際、取り組み先の人生の大先輩に掛けられた言葉。

最初は驚き、目を白黒させた。

やがてその真意を理解できた時、そうありたいと考えるようになった。

失敗しても、恥をかいても、自分をさらけ出し、信念のままに突き進んでこそ、得られ

るものがあるに違いない。

自称、宇宙で一番走っているブルワー

2023年、夏。京都市――。

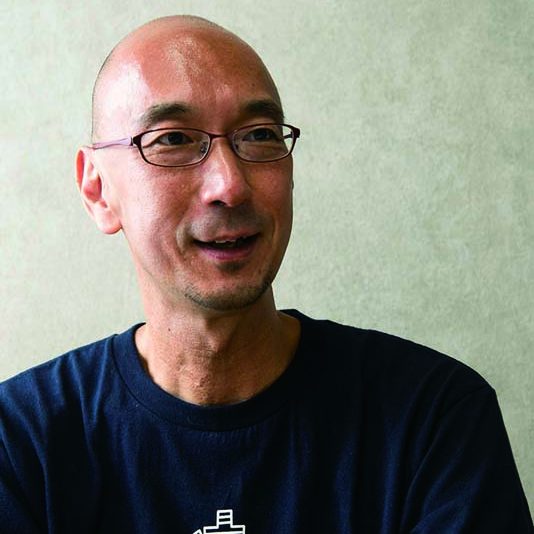

取材当日の朝も、「ウッドミルブルワリー・京都」のオーナーブルワー、辻本大和さんは

スポーツウェアでジョギングに出た。

走る、走る、走る――。

走っていると雑念が消え、心が静かになっていくという。

この日で、継続2205日目。

最初は健康管理、ハードワークに負けない体力づくり、何より「ビールをおいしく楽しむため」が一番の目的だった。今では、「ひとりになって自分と向き合う、決して欠かせないルーティンワーク」になっている。

「たとえば走っていると、心の中に経営者、営業、造り手、一個人の自分が現れて、会議を始めます。『例の案件、引き受けた方が絶対にいい』『商売にならないのでは?』『面白そう!』『どんな意味を見出せるかは自分次第』といった具合。大抵は『やってみよう。お金は後からついてくる』との結論に至るのですが、頭が整理されて腹が括れ、モチベーションとパフォーマンスが上がるのです。ビールのレシピづくりでよいアイデアが生まれるのも走っている時が多いですね」

「自称、宇宙で一番走っているブルワーです」と茶目っ気を見せるが、6年以上、一日も欠かさずひとつのことを継続している事実に、辻本さんというブルワーの気骨と誠実と覚悟が垣間見える。

プロとしての自覚と誇り

2014年から3年間、「國乃長ビール」を手掛ける「壽酒造(大阪)」で醸造を学ばせて貰った。徹底的に叩きこまれたのは衛生管理と心構え。製造部長・富田祐介さん(39号のブルワー魂にご登場いただいています)が折に触れて口にした「お客様からお金をいただく以上、プロとしての自覚と誇りを持つように」という教えは、片時も忘れたことがない。

「ブルワリーを立ち上げて6年が経ちますが、今も富田さんの厳しいチェックを意識しながら、一つひとつの作業に臨んでいます。ビールは人の体に入るもの。絶対に品質に間違いがあってはなりません」

フラッグシップの「はっさくホワイト」をテイスティングさせて貰った。京都宇治産や和歌山産の八朔をふんだんに使ったベルジャンスタイルのホワイトエールで、柑橘系の香りと柔らかな酸味が爽やかだ。絶妙なのが八朔由来のほのかな渋味。味わいに魅力的な奥行きと印象深さをもたらしている。なんと繊細な、後を引くおいしさだろう。

ウッドミルブルワリー・京都は壽酒造と同様に、「食中酒として料理に合わせやすいビール造り」を基本にしている。さらには、「世界に誇れる歴史ある京都の文化」と「親和性のある味わいづくり」を目標としている。

「地元の食材を使用するのもひとつの手段に違いありません。ただそれだけではまだまだ足りないと思っています。さらに『京都らしさ』を感じて貰える何かをつかみたい。これは京都で生まれ育ち、京都でビールを手掛ける私の、ブルワーとしての最大のテーマだと考えています」

たくさんの仲間に支えられて

辻本さんは元々、友禅染の職人だった(京都の染め物は京友禅、織物は西陣織が有名)。

「祖父が始めた家業で、小さな頃は職人さんたちが働く工房が遊び場でした。職人仕事というものの何たるかを、知らず知らずのうちに肌で感じていたように思います」

若干22歳で家業を継ぐことになったのは、父の急逝が理由だった。諸先輩方から時に叱られ、時に励まされながら、経営者として、染織の職人として成長しようと無我夢中の日々を送った。とても可愛がって貰い、勉強させて貰ったと今でも感謝している。

けれど――。時代の流れは思うように味方をしてくれなかった。今や着物を日常的に着る人は限られている。年々事業規模を縮小せざるを得なかった。閉業を決めたのは2012年。本音は続けたかった。しかし、従業員へのフォローを少しでもできる体力が残っているうちにと断腸の思いで決断した。この時ほど気持ちが落ち込んだことはなかった。

それでも前を向き、「今度は大好きなクラフトビールで地元に憩いの場をつくりたい」と新たな一歩を踏み出せたのは、家族や友人たちの支えがあったからだ。

関わる全ての人を笑顔にしたい

造り手の見える、気取りのない、身近に感じて貰えるブルワリーでありたい。だから、週末には工場の空きスペースを開放してタップルームにし、自らビールをサービングしながらファンと交流している(不定期)。SNSでも醸造のリアルな様子を積極的に発信中だ。「おいしい!」「ファンです!」といった声を聞くと、たくさんの人に喜んで貰えているのだと実感が湧き、堪らなく嬉しくなる。

「いいことも悪いことも、君の将来のために、ベストのタイミングで必然的に起こっている。だから何があっても前向きでいるように」

高校時代からの恩師の教えだ。

崖っぷちに立たされたピンチや失敗の数は

ひとつやふたつではない。一方で本当に素晴らしい出会いに恵まれてきた。様々な経験をしてきたからこそ今がある。「ブルワーとしての日々に幸せを感じています」と辻本さん。

これまでつながってきた人々に恩返しをしたい、関わる全ての人を笑顔にしたいと、ビール造りにいやが上にも熱が入る。

優雅ではんなりとしたクラフトビールを

京友禅のエッセンスを活かせないだろうか――。辻本さんの新たな構想だ。

江戸時代から京都で発展した友禅染の魅力は、四季折々の花鳥風月を表現した優雅さやはんなりとした美しさにある。

その世界観に幼少の頃から触れ、実際に手掛けてきた自分ならではの、京都の伝統文化が薫るクラフトビールを生み出してみたい。

「今はまだアイデアを練っている段階で、形にできるかどうか確証はありません。でも残りのブルワー人生すべてを掛けて、取り組んでいく価値があると考えています」

実現できれば、世界から注目されるかも知れない。再び、友禅染の職人時代につながった仲間たちと一緒に仕事をできるようになるかも知れない。失敗を恐れず、信念のままに

突き進みたい。

理想は受け継がれていくこと

「小川珈琲」との「コーヒースタウト」や「進々堂(ブーランジェリー)」との「前世はパン(ブラウンエール)」をはじめ、京都に深く根を張る企業とのコラボレーションにも力を入れている。

「継続していくことを大切にしています。同じ想いを共有できる企業様との取り組みが、地元への貢献につながれば」

子どもたちがブルワリーに遊びに来る。時々仕事を手伝ってくれる。かつての自分がそうだったように、ものづくりの現場を肌で感じながら成長している。「もしも将来、彼女たちが家業を継いでくれたら、どんなに嬉しいでしょう。強要はしませんが(笑)」

継続が文化になり、やがて伝統になる。

ウッドミルブルワリー・京都が受け継がれていくこと。それが辻本さんの一番の夢だ。

◉ フラッグシップの「はっさくホワイト」は、辻本さんをビールの世界に引き込んだ「ヒューガルデンホワイト」と城山ブルワリーの「小みかんホワイト」へのリスペクトの気持ちから生まれたそう。